A lenda sionista conta que a criação de Israel foi como mais uma nação entre as que conseguiram sua independência política no pós-Segunda Guerra Mundial, com rebeliões ou guerras de libertação nacional contra seus colonizadores imperialistas. Índia, Indonésia, Argélia, Vietnã são alguns dos exemplos mais marcantes desse processo.

Por: José Welmowicki e Alejandro Iturbe

Em primeiro lugar, a implantação de Israel difere totalmente destes exemplos, pois ele é um enclave instalado na Palestina para defender o imperialismo em terras estratégicas e com base na transplantação de uma população externa à região, os judeus. Apoiada na perseguição antissemita, uma imigração, em especial da Europa oriental, é estruturada pela organização mundial sionista, financiada por milionários como Rothschild e estimulada por metrópoles como a Inglaterra, para garantir a fidelidade desses novos ocupantes a seus patrocinadores imperialistas. A comparação correta é com os colonos ocidentais implantados nos séculos XIX e XX, nas colônias, a exemplo dos ingleses na Rodésia (hoje Zimbábue) e nas Malvinas ou dos franceses na Argélia, africâneres no sul da África etc.

Não por acaso, as potências imperialistas os promoveram, e os líderes de todas essas empresas colonizadoras, como Cecil Rhodes, respeitavam-se e tiveram relações políticas. Não são uma nacionalidade local que é oprimida pelos impérios, mas uma população estrangeira que se instala nas terras dos nativos e exerce um papel opressor e a serviço de seu imperialismo nessa área. Como são transplantes de uma minoria colonizadora, para manter-se, tem um caráter racista e militarista, assim como eram o governo branco da Rodésia, os colonos franceses na Argélia e a África do Sul do apartheid.

O Estado de Israel serviu para as grandes potências imperialistas disporem de um cão de guarda numa região estratégica, o Oriente Médio. O líder sionista Chaim Weizmann, depois presidente de Israel, chegou a garantir ao imperialismo inglês no fim da Primeira Guerra Mundial: “uma Palestina judaica seria uma salvaguarda para a Inglaterra, em particular no que diz respeito ao canal de Suez”. Apoiado nessa população de colonos que se deslocaram para a Palestina atraídos pela pregação sionista, Israel sempre se comportou de acordo com esse projeto e a essa finalidade.

Um Estado racista

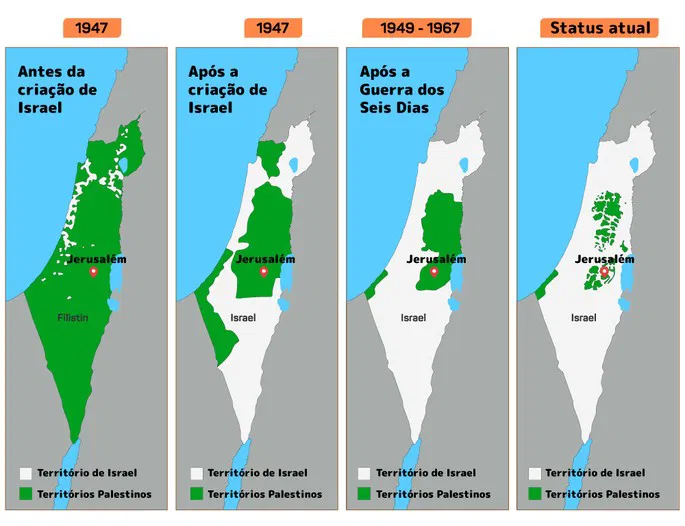

Israel, desde sua fundação, constitui-se como Estado racista, tanto no plano ideológico quanto no legislativo. Israel é oficialmente um Estado judeu, ou seja, não de qualquer habitante que ali resida, mas somente daqueles que se consideram da fé ou de descendência judaica. Para ficar mais inequívoco este caráter, 90% das terras se reservam exclusivamente para os judeus via Fundo Nacional Judaico, que, por estatutos, não pode nem vender, nem arrendar, nem sequer permitir que essa terra seja trabalhada por um “não judeu”. Mais ainda, proíbe-se aos palestinos qualquer compra ou mesmo arrendamento das terras anexadas pelo Estado desde 1948.

Ao mesmo tempo, os judeus do mundo inteiro podem legalmente emigrar e obter, com a nacionalidade israelense, um sem número de privilégios sobre os nativos não judeus. Desde sua fundação, existe um sistema de discriminação racial que domina absolutamente todos os destinos das vidas palestinas; o que se diria hoje de um país que tivesse como política oficial a expropriação de terras de judeus ou que simplesmente proibisse que um cidadão de seu país pudesse assentar-se nele se se casar com uma mulher judia? Obviamente se diria tratar-se de um flagrante caso de discriminação, de antissemitismo e seguramente seria comparado com o nazismo ou com o apartheid sul-africano. No entanto, isso em Israel é legal por meio de uma série de instituições e leis que restringem somente os cidadãos não judeus de Israel.

Dentre essas leis, destacam-se algumas. A Lei de Nacionalidade estabelece nítidas diferenças na obtenção da cidadania para judeus e não judeus. Pela Lei de Cidadania, nenhum cidadão israelense pode casar-se com um residente dos territórios ocupados da Palestina; em caso de se realizar a união, os direitos de cidadania em Israel se perdem, e a família, se não for separada, deve emigrar. Pela Lei de Retorno, qualquer judeu do mundo pode ser cidadão israelense. No caso dos cidadãos palestinos do Estado de Israel que têm familiares no estrangeiro, estes não podem obter o mesmo benefício somente pelo fato de não serem judeus. A Lei do Ausente permite a expropriação de terras que não tenham sido trabalhadas durante um tempo. Paradoxalmente, nunca foi expropriada a terra de um judeu, e a maioria delas foram expropriadas de refugiados palestinos no exílio, assim como de palestinos cidadãos de Israel e todo palestino que, residindo na Margem Ocidental, tenha terras na área ampliada de Jerusalém.

Estas leis – apenas uma parte do total utilizado exclusivamente contra a população árabe em Israel – não só tem um elemento econômico importante (pela perda de numerosas extensões de terras), mas principalmente possuem um componente social: a divisão de famílias, forçando-as a emigrar. Começou a ser denunciado o fato de impedir até mesmo a realização de casamentos entre pessoas não judias que habitem áreas distintas dos territórios ocupados ou até mesmo a reunificação de famílias, marido e mulher, pais e filhos:

Em 2000, similarmente eles “reavivaram” regras que foram tomadas com respeito aos palestinos cujos cônjuges eram cidadãos de países árabes, ou seja, não ocidentais. Eles não tiveram permissão para retornar a suas casas. Entre 1994 e 2000, durante os anos de Oslo, foram dadas instruções para atrasar o processo de “unificação familiar”, pelo qual dezenas de milhares de famílias nos territórios ocupados estão esperando, a um mínimo. Estas famílias não estão morando em Haifa ou Ashkelon, mas na Margem Ocidental e na Faixa de Gaza.

Os postos de controle “só para palestinos”, com as esperas propositais e irritantes nas suas entradas impostas pelo exército de ocupação, contrastando com as modernas e livres estradas “só para judeus”, são outro elemento de exasperação para fazer com que os palestinos desistam de ali ficar, mas ao mesmo tempo de revolta profunda.

A construção do Muro ao largo e dentro dos limites municipais de Jerusalém impedirá definitivamente a volta dos palestinos expulsos de Jerusalém pelo confisco de suas terras, a demolição de suas casas ou pressões de grupos de colonos extremistas. Perderão seus direitos de residência permanente em Jerusalém segundo a política do “centro de vida” e nunca mais poderão entrar na cidade sem permissões especiais. As propriedades que tiverem abandonado em Jerusalém podem ser desapropriadas segundo a lei israelense de Proprietários Ausentes.

Uma sociedade cada vez mais violenta e militarizada

Um Estado como o israelense necessita exercer a violência contra a população dominada de forma permanente. Para manter seu caráter colonial e racista, ele não pode tolerar resistência interna nem desafios em suas fronteiras. Tem que ser expansionista e reprimir qualquer mínima contestação à sua natureza.

Desde sua fundação, a fim de impor a ferro e fogo sua natureza racista, Israel praticou uma permanente limpeza étnica dos palestinos arrancando-os de suas terras ancestrais. Por isso, sempre teve como política consciente agredir os vizinhos árabes, tanto para arrancar terra e fontes de água quanto para impor a vontade imperialista na região, impedindo o desenvolvimento de qualquer nacionalismo que o ameaçasse, como fizeram com Nasser, e perseguindo de modo implacável os lutadores palestinos.

Dos mais de dez mil presos políticos que apodrecem nos cárceres sionistas, centenas são menores. A tortura praticada sob autorização da justiça e os “assassinatos seletivos” nos territórios são a rotina que este monstro racista tem a apresentar como expressão de sua essência nazista. Isso porque, quando um Estado persegue um povo inteiro com objetivos de eliminar sua identidade, de torná-lo escravo ou expulsá-lo, não há outro nome a dar ao regime desse Estado.

Para defender esse caráter do Estado, a população israelense vive sempre em pé de guerra. A população foi educada a estar sempre a serviço do Exército, pois só a força das armas pode garantir uma situação como essa. Por isso, as Forças Armadas são sua instituição mais importante. E o papel desse Exército é impor aos palestinos e povos vizinhos a submissão, o saque de suas terras, com o uso extremo da violência.

Essas exigências permanentes em nome da “segurança de Israel” criam uma realidade de permanente chamado às armas. Todos os homens e mulheres servem respectivamente três e dois anos ao completar dezoito anos e são reservistas por quase toda a vida, fazendo treinamentos anuais de um mês. Mesmo assim, não conseguem a tão ansiada “segurança”. Até a primeira derrota, em 2000, ainda eram anestesiados pelo mito do exército invencível.

A violência em Gaza ou na Cisjordânia não é noticiada em Israel. Afinal, os palestinos não são considerados seres humanos; serem mortos ou torturados pelas Forças Armadas, para o establishment, era uma decorrência do “direito de se defender”. Antes a questão nem entrava na pauta dos jornais israelenses, aparecia como um problema de polícia exclusivo dos territórios. Era preciso apenas impedir os atentados suicidas com mais repressão ainda e isolá-los totalmente, daí o projeto do “Muro da Vergonha”. O resto, o Tsahal (Exército) garantiria.

A situação econômica é desastrosa. Israel só sobrevive graças ao sustento estadunidense. Sua economia gira totalmente em torno da guerra em detrimento de todos os demais setores. O que se vê é uma cultura militarista e sanguinária. Os mercenários israelenses são conhecidos no mundo inteiro, recrutados em guerras coloniais ou por ditaduras, caso semelhante aos mercenários sul-africanos.

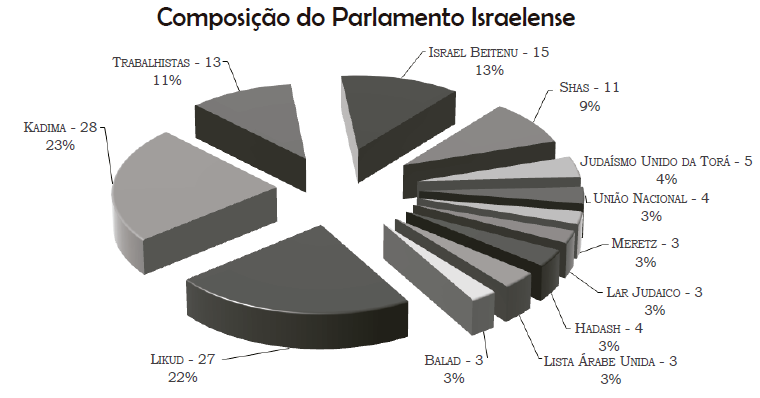

As divisões e desigualdades entre diferentes grupos da população e setores de imigrantes judaicos são patentes. Os judeus orientais ou sefaradis recebem melhor trato que os árabes israelenses, mas são discriminados em relação aos ashkenazis originais da Europa. A imigração de um milhão de russos (judeus ou supostos judeus) originou um clã pouco apreciado pelos outros grupos sociais, por sua fama de aproveitadores e permanentes negociadores de subsídios do Estado. Os partidos que os representam são de extrema direita e estão sempre a exigir suculentos cargos e negociatas para manter seu apoio ao governo de turno.

Outro setor que cumpre um papel de parasita e é sustentação direta da extrema-direita religiosa e de seus políticos racistas e corruptos são os colonos que vivem nos territórios ocupados em 1967. Como se viu na “desocupação” de Gaza, seus interesses são exigir mais e mais regalias do Estado para ser a ponta de lança da colonização e da expulsão dos palestinos. Geralmente quem cumpre esse papel são os judeus das últimas levas de imigrantes a chegar a Israel, os russos ou orientais, aos quais o Estado sionista destina terras financiadas, subsídios, com a condição de que aceitem viver em bunkers ao lado da população árabe e ser ponta de lança para agredi-los, atacar seus olivais, fazer com que saiam das poucas terras que lhes restam.

Por fim, nos últimos anos, tem havido uma população flutuante de imigrantes temporários ilegais trazidos dos lugares mais distantes e sem conexão com a região, como Filipinas e outros pontos da Ásia. Eles são trazidos para substituir a mão de obra palestina, à medida que o fechamento de fronteiras impede que eles trabalhem nas empresas dentro do território de 1948. Esses duzentos e cinquenta mil semiescravos não judeus são fundamentais em áreas como construção, mas não tem nenhum direito, são párias que deixam ainda mais precários os laços da sociedade em Israel, vivendo à sua margem.

Apesar das crises e diferenças, os colonos defendem seu Estado

Evidentemente, há um laço comum que liga todos os cidadãos judeus israelenses: eles sabem que de uma maneira ou de outra vivem do saque a outro povo e do apoio que têm do imperialismo para cumprir o papel de cão de guarda na região. Sabem que os povos árabes e muçulmanos são suas vítimas e temem que essa massa se una e os expulse. Por isso, a única coisa que sustenta hoje a coesão dessa sociedade racista e violenta é o medo do “inimigo comum”, o que é permanentemente lembrado com força pelos dirigentes israelenses de todas as cores. “Ou eles ou nós” é a mentalidade primitiva usada para manter a união, é o único nexo possível de união, ou “nosso direito à existência” enquanto Estado racista, enquanto privilegiados saqueando os nativos e explorando seus escravos.

Devido a isso, a maioria dos israelenses está a favor da “separação” e da limpeza étnica de palestinos e da destruição do Hezbollah; apoiou a guerra contra o Líbano, inclusive seu caráter genocida. Por isso, a cada guerra, mesmo com as derrotas, os políticos que se fortalecem são os mais fascistas do espectro político sionista.

Um exército em processo de corrupção

Mas se é assim, por que a derrota abriu uma profunda crise? Porque mostrou que Israel é “um país vulnerável”. Que o Exército e a superioridade militar não lhes dão uma garantia eterna, e os refugiados de Haifa e do norte do país provaram na carne essa situação. E, depois de anos sem batalhas contra os exércitos árabes, já percebem que não conseguem enfrentar uma guerrilha. Uri Avnery, pacifista israelense da organização Gush Shalom escreveu um artigo em que faz um diagnóstico avassalador:

“[…] a ocupação está corrompendo nosso Exército […] A última guerra séria de nosso Exército foi a Guerra do Yom Kippur (1973). Depois de vários importantes reveses, obteve uma vitória impressionante. Porém, quando isso ocorreu, a ocupação só tinha seis anos. Agora, trinta e três anos depois, vemos o dano feito pelo câncer chamado ocupação, que já se espalhou a todos os órgãos do corpo militar.”

Generais como Dan Halutz, comandante supremo que se preocupou em lucrar na Bolsa no mesmo dia em que se decidia a invasão, são um sintoma do grau de deterioração da moral e das relações nas antes incensadas cúpulas das Forças Armadas israelenses.

Avnery refere-se ao fato de que a descomunal desigualdade entre as Forças Armadas sionistas e os resistentes palestinos levou os oficiais e soldados israelenses a se acostumarem durante vários anos a atacar seus alvos sem ter de se preocupar com a resposta, como os pilotos da força aérea que bombardearam e assassinaram à vontade sem correr riscos. Mas agora eles têm de enfrentar uma verdadeira guerrilha, e aí não têm moral nem treinamento necessários:

“Durante trinta e nove anos, foram obrigados a realizar o trabalho de uma força policial colonial: correr atrás de meninos que atiram pedras e coquetéis molotov, arrastar mulheres que tratam de impedir que prendessem seus filhos, capturar pessoas que dormem em suas casas.”

O problema é que isso vale não somente para os que perseguem palestinos nos territórios ocupados, é a característica intrínseca de um Estado policial colonial. E, para um enclave, ter um problema dessa gravidade em suas Forças Armadas é aterrador, gera uma insegurança em todos os níveis da sociedade. À medida que a realidade vai se mostrando cada vez mais perigosa como tendência, muitos israelenses se cansam deste ambiente, fato que se traduz num número não desprezível de fugas. Eesconde-se essas cifras cuidadosamente, mas já são um fato: um número considerável de israelenses, muitos deles da elite intelectual e profissional, busca uma solução individual para sair do inferno da guerra permanente migrando. Esses migrantes saem com discrição, alegando ir estudar ou trabalhar no estrangeiro (principalmente Estados Unidos e Europa), mas muitos ficam fora e só visitam o país brevemente para ver as famílias.

Na propaganda sionista, nem se menciona esse fato; só se mostram os novos imigrantes judeus que chegam para se fixar em Israel, chegando ao aeroporto mesmo durante a guerra, tentando demonstrar uma ardente fé sionista. Outra cifra que vai aumentando é a deserção não explícita, saída de jovens em idade militar, que tratam de evitar as frentes e o serviço em territórios palestinos ou libaneses.

O povo israelense e seus operários podem se voltar contra o sionismo?

As crises em Israel e em especial no Exército são muito importantes porque debilitam o Estado, abrem brechas para que a resistência possa golpear e preparam sua derrota. Contudo, não pensemos que se trata de um país normal, inclusive se o compararmos com um país imperialista. Aqui a população é formada por colonos que dependem da manutenção do Estado racista para manter seu nível de vida e sua proteção contra as reivindicações dos povos espoliados. Vejamos o que conta uma crônica de uma militante espanhola que passou várias semanas com os palestinos e depois em Israel e nas colônias sionistas da Cisjordânia:

“[…] o sentimento de prepotência e superioridade dos israelenses e sua concepção dos palestinos e árabes em geral como seres inferiores, incivilizados, violentos e aos quais temem de uma forma totalmente irracional. Este sentimento se aguça durante o serviço militar e pode ser percebido com toda sua crueza em cada um dos checkpoints que se precisa atravessar. É habitual ver como os soldados tratam os palestinos como animais.”

Ao visitar uma colônia na Cisjordânia, ela relata:

“O que se vê e se sente quando se passeia por ali é que são lugares sem alma. São lugares tão artificiais, tão alheios ao entorno que os rodeia, que indubitavelmente a maneira mais acertada de qualificá-los é de “câncer”. Câncer, como tecido que cresce totalmente diferente do tecido sobre o qual se localiza e que, além disso, é daninho e pode ser letal. Outra coincidência entre as colônias e o câncer é seu tratamento. Seu tratamento não pode ser outro que a destruição desse novo, alheio e daninho tecido, sua destruição ou sua extirpação radical. E não há outra saída.”

A chantagem do antissemitismo

Desde que Israel surgiu, seus dirigentes e o sionismo utilizaram a chantagem do Holocausto nazista para impor sua política. Frente ao massacre nazista, a comoção mundial foi utilizada pelo sionismo para vender a ideia de que a única saída para a perseguição era a criação de um Estado judeu na Palestina. Esse Estado seria um refúgio e a única garantia de paz e segurança para todos os judeus do mundo. Essa gigantesca falácia agora se mostra em toda sua crua realidade. Ao se basear na espoliação de outro povo – o palestino –, ao se converter neste monstro colonial, racista e opressor, transformou-se hoje na “maior fábrica de vírus do antissemitismo” segundo a expressão de Uri Avnery.

No entanto, os sionistas não desistiram de usar o fantasma do antissemitismo, agora para impedir a divulgação e tirar a atenção de sua crueldade com os palestinos ou pelo menos inibir as críticas e incitar mais judeus a se instalarem em Israel “para defender seu único refúgio”. Mas a chantagem do antissemitismo, esse terrorismo intelectual e moral, essas constantes mentiras fomentadas pelos políticos imperialistas e pela mídia servem para tentar calar os críticos. A manipulação permanente, pelos sionistas, quanto ao genocídio dos judeus também acaba por se desgastar.

O estudo do nazismo e do ascenso do fascismo mostraria que ele foi tolerado e estimulado pelos regimes “democráticos” dos países imperialistas, pois esperavam que eles pudessem reprimir seus movimentos operários e invadir a urss. E que o sionismo da época foi cúmplice e nada fez para salvar os judeus da Europa ocidental das câmaras de gás.

Agora, em nome de evitar o antissemitismo, querem que se avalizem os métodos genocidas de Israel, se calem perante os crimes de Israel e sobre o local onde está o verdadeiro fascismo de hoje.

A polêmica sobre a natureza e a solução para a Palestina

Podemos dizer que é cada vez maior o número dos que se horrorizam com a ação genocida de Israel, repudiam os assassinatos e buscam uma saída para essa situação permanente de guerra na região. Entre eles, há três posições sobre qual deve ser a saída.

A mais difundida era a solução dos “dois Estados”, um judeu e outro palestino, no mesmo sentido da proposta da onu de 1948. Desde os acordos de Oslo, havia uma pressão muito forte para que os palestinos aceitassem essa solução, e a traição da OLP, sob a direção de Arafat, permitiu a implantação deste “engendro”, a ANP, que legitima Israel e se coloca a tarefa impossível de articular um “Estado” de bantustões totalmente dominados nos planos econômico e militar pelo opressor racista. Como bem classificou Edward Said na época, algo como o governo colaboracionista de Vichy sob a dominação nazista na França. Essa alternativa seria a coexistência lado a lado de um Estado racista e outro das populações excluídas, ou seja, do câncer ao lado do tecido vivo.

Porém, depois de quase quinze anos de Oslo, alguns de seus partidários na esquerda começaram a ver que a proposta é cada vez mais inviável, por conta da própria ação de Israel, que cada vez se apropria de mais terras e expulsa mais palestinos. O “Muro da Vergonha”, o roubo de mais da metade das terras da Cisjordânia, das fontes de água etc. inviabilizaram até mesmo o miniestado destinado aos palestinos em Oslo. O enclave sionista não aceita se retirar de territórios ocupados em 1967 nem dar nenhuma autonomia real aos palestinos, muito menos anexar os territórios dando direitos aos palestinos, pois temem o “perigo demográfico” de anexar três milhões de “não judeus”. Não se pode pôr um fim à política de apartheid imposta na Palestina por uma sucessão de leis e reformas pressionadas pela revolta palestina, algo como o que se passou no fim do apartheid na África do Sul.

Voltamos a ter a grande questão colocada na ordem do dia: é necessário destruir o Estado de Israel e qualquer outra solução só fará perpetuar a opressão e a expansão do câncer. E essa destruição só pode ser feita pela luta política e militar unificada, não somente das massas palestinas, mas também das massas árabes e muçulmanas. Nessa luta, é positivo cada golpe infligido ao Estado e seu Exército e a aparição de uma insegurança que leva cada vez mais gente a pôr em dúvida sua estada lá. Só depois de anos de rebelião, ações guerrilheiras e uma campanha mundial a favor da independência da Argélia grupos fascistas como a OAS foram derrotadas, os colonos da França foram obrigados pela insurreição argelina a abandonar seus enclaves, e a Argélia pôde comemorar sua independência.

Aqui entra outro problema: em Israel por sua natureza de Estado policial, todas as estruturas são parte do sistema militar, por isso todos os judeus lá são soldados na ativa ou na reserva até os cinquenta anos de idade. Um kibutz é uma fortaleza armada dos colonos; uma cidade israelense, o mesmo. O quartel-general está em Tel Aviv. Assim, qualquer estrutura do Estado é alvo necessário da guerra de libertação nacional. Os foguetes que caíram sobre as cidades do norte são uma arma legítima da resistência e, ao abater o moral dos colonos, ajudam o objetivo de destruir o Estado genocida. Ademais, esse foi o efeito dos que atingiram Haifa ou outras cidades. Nada mais injusto que o “meio justo” da Anistia Internacional, que condena os dois lados por igual, por “crimes de guerra”. Essa destruição do Estado de Israel permitiria a recuperação do território histórico da Palestina e a construção de uma Palestina laica, democrática e não racista, antiga reivindicação da OLP dos anos 1970. Nessa Palestina, sem muros nem campos de concentração, os milhões de refugiados poderiam retornar e todos os judeus que quisessem viver em paz poderiam permanecer da mesma forma como durante muitos séculos viveram no mundo árabe.

Publicada em outubro de 2006 na revista Marxismo Vivo N. 14, e no E-book O Oriente Médio na perspectiva marxista, Ed. Sundermann.