Existem inúmeros mitos na história, grandes falsificações que são transmitidas de geração a geração como se fossem verdades. Algumas dessas falsificações históricas têm um alcance mundial, como é o caso da natureza da população judaica que, motivada pelo sionismo, teria se deslocado para a Palestina e, numa ação de limpeza étnica, dado origem ao Estado de Israel.

Por: José Welmowicki

Se algum jornal ou revista europeu ou algum veículo da mídia norte-americana colocar o tema, ou se um professor universitário (pelo menos a maioria deles) de um desses países ensinar a um

estudante qual a origem dos judeus, vai receber provavelmente a seguinte resposta:

Os judeus são os descendentes diretos dos antigos hebreus, o povo que habitou a região da Judeia, o mesmo povo que criou a religião mosaica (de Moisés) ou Judaísmo, como é conhecida hoje. Eles foram expulsos pelo Império Romano por volta do ano 70 da era cristã (na chamada Diáspora) e, após uma longa jornada de quase 2 mil anos, retornaram à sua terra, a antiga Canaã bíblica, conhecida agora por Palestina. A partir desse retorno, fundaram o Estado de Israel.

Essa “tese histórica” não passa de uma construção mítica pelo sionismo, mas é difundida como verdade. Tem defensores em toda a mídia e na quase totalidade dos partidos políticos dos países capitalistas, em particular dos imperialistas. Mas vem sendo colocada à prova devido aos crimes do Estado de Israel, os massacres genocidas que pratica, o racismo que alimenta e a permanente política de limpeza étnica que geram os protestos contra o apartheid e campanhas internacionais de boicote, como o BDS, que tem crescente apoio em todo o mundo.

Para fazer frente a esses protestos e à indignação crescente contra o sionismo, os governos imperialistas defendem o Estado de Israel, alegando que são “exageros” ou más condutas de governos de um povo que foi perseguido, mas que está exercendo um direito “histórico legítimo”: o de voltar à sua terra ancestral e reconstruir seu Estado nacional. Enfim, seriam métodos equivocados em defesa de um direito, o direito do povo judeu de retornar à sua terra histórica.

A invenção do povo judeu

O historiador israelense Shlomo Sand fez uma pesquisa profunda sobre o tema e chegou à conclusão de que toda essa construção histórica não tem a menor base científica. E ainda mais impactante: ele apoia-se na própria historiografia judaica e na arqueologia israelense para demonstrar a falsidade dessa versão e chama, com toda a razão, esse conjunto de mitos de A Invenção do povo judeu, título de seu livro.

Shlomo Sand é professor de História Contemporânea da Universidade Hebraica. Nasceu na Alemanha, num campo de refugiados, logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1946. Emigrado aos dois anos de idade com seus pais para a Palestina, viveu toda sua vida posterior como israelense. Jovem ainda, teve de lutar na Guerra dos Seis dias (1967), em que Israel terminou de ocupar toda a Palestina. Desde aí, começou a questionar o caráter dessa guerra e o próprio sionismo. Daí veio sua decisão de investigar as raízes da ideologia sionista para verificar se tinha algum sentido a versão oficial sobre a justificação da colonização judaica na “Terra Prometida”.

O livro de Shlomo Sand tem uma qualidade que dá grande valor às suas afirmações. Ao ser feito em Israel, ele pôde utilizar as descobertas arqueológicas israelenses, revelando algumas que contrariavam as versões oficiais e eram omitidas, desmistificando as fraudes com rigor científico e trazendo-as à luz da história e da arqueologia para derrubar esses mitos de forma corajosa e, ao mesmo tempo, séria e metódica. Vejamos os principais mitos que ele desconstrói.

Os mitos

- O mito da Diáspora (dispersão): os judeus foram um povo que ocuparam aquela terra desde Abraão, passando por Moisés e, depois de dois exílios, da queda do Primeiro Templo pela invasão da Babilônia, e do Segundo Templo, já no Império Romano, Roma decidiu expulsar completamente esse povo da chamada Terra Santa, o que ocasionou a diáspora.

Munido de farta documentação, Sand demonstra que não houve nada semelhante, sequer vagamente, a essa pretendida expulsão. Nem era a política dos romanos que, embora dominassem com extrema crueldade, escravizassem os povos, prendessem os rebeldes eventuais, não tinham como prática expulsar povos inteiros. Mais ainda, não há registros dos historiadores da época, dos comentaristas, sobre essa suposta expulsão, mesmo depois das revoltas dos Celotes e de Simon bar Kochba.

Por outro lado, há registros de comunidades judaicas anteriores, que viviam nas imediações da Palestina, como por exemplo na Babilônia (império que ocupou a Mesopotâmia, onde fica o atual Iraque), e em Alexandria (atual Egito), desde antes desse período e que não fizeram nenhum esforço para “retornar a Sião”. Não existe nenhuma prova – antes de surgir o movimento sionista em fins do século XIX – de que houvesse uma comunidade judaica que, por séculos, quisesse voltar.

O sionismo assumiu a versão herdada de historiadores como Heinrich Graetz sobre uma suposta perenidade de um sentimento judaico por uma volta à Palestina e aproveitou-se do mito para sustentar sua tese de ser um movimento de libertação nacional, como parte de uma série de movimentos libertadores para trazer de volta esse povo para o que eles proclamavam ser sua antiga terra (Zion ou Sion). Ou, como eles formularam: “voltar a Sião”.

- A História Judaica é uma confirmação dessa descendência dos judeus em relação a seus antepassados hebreus.

Sand demonstra que a assim chamada História Judaica não passa de uma versão do Velho Testamento. Até o século XIX, não havia uma historiografia judaica propriamente dita. Os criadores da História Judaica são bem recentes. Heinrich Graetz, judeu alemão, Simon Dubnow, russo, e Salo W. Baron, norte-americano, já no século XX, criaram o que se convencionou chamar uma História Judaica. Essa foi a fonte da historiografia sionista posterior.

Sand resume o conteúdo dessas obras e explica como seus autores se limitam a tomar os relatos bíblicos e dar-lhes um caráter histórico, retirando-lhes alguns aspectos mágicos, ou sobrenaturais. Quando suas assertivas se chocam com a realidade, explicam suas incoerências e contradições alegando que as descobertas históricas e arqueológicas são irrelevantes ou considerando os personagens como expressão simbólica de um fato, e continuam a aceitar os relatos bíblicos que os envolvem como simbólicos de tais fatos dados como verdade.

Suas teses simplesmente tentam dar às versões bíblicas um rigor histórico, laico, pretensamente científico: assim, esses historiadores aceitam todo o relato bíblico sobre a ida dos hebreus ao Egito e sua fuga (o êxodo) com Moisés à frente como um fato, embora sem os milagres. Por isso, aceitam a existência de Moisés e do êxodo, mesmo sabendo que a versão de que houve um êxodo em massa dos hebreus para Canaã (nome bíblico da Palestina), naquele momento, era inviável (um povo inteiro passar 40 anos no deserto!) e sem sentido, pois a Palestina também estava ocupada pelo império dos Faraós.

Aceitaram como um fato a existência de dois grandes reis, Davi e Salomão, e a divisão posterior em dois reinos, Judá e Israel. As descobertas não confirmam essa versão bíblica. Quando algum historiador crítico chamava sua atenção para as incongruências dos relatos e como não se coadunavam com as pesquisas existentes e as descobertas arqueológicas, eles acusavam a esses críticos de mal interpretar e até de ter uma visão antissemita.

- O uso da Bíblia como fonte de informações

Sabe-se que o estudo e a prática da arqueologia sempre foram muito difundidos em Israel, a ponto de tornarem-se uma verdadeira mania entre alguns dirigentes políticos, como Ben Gurion. A arqueologia serviu, primeiramente, para afirmar os mitos do sionismo. Porém, em seguida, descobertas inconvenientes começaram a aparecer e a jogar por terra as supostas verdades: por exemplo, que existiram os dois reinos, Judá e Israel. Outra dúvida é se existiu, de fato, a fuga do Egito, o chamado êxodo, tão celebrado na religião e no cinema, com filmes famosos como Os 10 Mandamentos. Para desespero dos sionistas, as pesquisas não confirmavam essa versão bíblica. As ruínas mostraram que não havia provas da existência do Primeiro Templo 1 e destruiu a pretensa história de um povo que sempre esteve ligado à terra prometida (Sião) e cujo destino era retornar a ela. Em outras palavras, a própria arqueologia israelense, tão reverenciada, na verdade, mostrou que as alegações da Bíblia não eram uma repetição, embora com acréscimos “mágicos”, de uma história real de um povo, mas de relatos míticos que nem sequer estavam associados à existência de muitos dos personagens descritos.

Quem escreveu o Velho Testamento?

O mais provável é que haja uma descontinuidade bem grande e que, quando ergueram o Segundo Templo, por volta do século VI a.C., tenha havido um curto período de recomposição quando Esdras e Neemias 2, vindos da Babilônia, foram a Canaã. Embora haja discussões sobre a data exata, o mais provável é que quem escreveu o Velho Testamento tenha vivido entre os séculos VI e V a.C., e a partir dessa data, imaginou um relato do que se passou em todo aquele passado remoto, desde a origem hebraica, com Abraão, depois José, Moisés etc. Ou seja, a história judaica tal como se conhece, ao basear-se na Bíblia, não tem nenhum rigor histórico. As descobertas incômodas eram deixadas de lado pela arqueologia e pela historiografia oficial ou justificadas com argumentos insustentáveis pelos ideólogos do Estado de Israel para adaptá-las, forçadamente, ao relato bíblico dado como fonte histórica a priori.

- Os judeus de hoje são todos descendentes dos antigos hebreus que tiveram de se exilar após a diáspora.

Para os historiadores oficiais da chamada História Judaica e para os sionistas, a diáspora teve como consequência o espalhamento dos judeus pelos outros continentes, distantes de sua terra pela qual nunca deixaram de sentir um desejo de retorno. Quando os historiadores sionistas falam em diáspora, partem do pressuposto de que esses judeus, supostamente expulsos no século I, teriam continuado a ser um povo, ou seja, eram a mesma etnia que mantinha, a todo custo, sua cultura e sua religião em outras terras, quando não era obrigada a converter-se, outro mito desmascarado por Sand.

Na verdade, além de terem vários de seus fieis convertidos a outras crenças e culturas, no que é chamado pelos próprios religiosos judaicos de “assimilação”, o judaísmo também era proselitista, ou seja, seus defensores convertiam grupos e povos ao longo de sua trajetória. Há registros de comunidades e reinos inteiros convertidos ao judaísmo em várias regiões, como os reinos berberes da tribo Djeraoua [habitantes de Aurés, região no leste da Argélia, N. do T.]. A existência de um reino berbere judaico e de sua famosa rainha Kahina prova que a expansão proselitista chegou à África. No livro de Sand, há farta informação sobre esse processo de conversão de comunidades ao judaísmo.

Na Ásia, na própria península arábica, houve um reino nabateu de fé judaica até o ano 106. Antes da ascensão do Islã, os judeus instalaram-se em cidades como Yathrib (depois rebatizada como Medina). Há inclusive a hipótese de que o monoteísmo judaico tenha influenciado o estabelecemento das bases espirituais que permitiram a ascensão do Islã, o que refreou a expansão do judaísmo. A maior prova dessa presença do judaísmo na área foi o reino de Himiar (nome de uma tribo da região) no atual Iemen, que durou do final do século IV ao século VI.

Mas houve um reino de maior influência sobre o futuro judaísmo, que provavelmente gerou as numerosas comunidades judaicas polonesa, russa, romena etc. Esse reino foi o dos khazares, que chegou a ter uma extensão enorme, indo das estepes vizinhas do Volga e norte do Cáucaso até o mar Negro e o mar Cáspio. Em seu apogeu, chegou até Kiev, na Ucrânia, e à Crimeia, no sul, estendendo-se do alto Volga até a Geórgia atual. Sua conversão, por um rei chamado Budan, data do século VIII. O reino khazar agregou várias etnias, tais como búlgaros, alanos, eslavos, magiares. Durou até o século XI, destruído após sucessivas derrotas ante os mongóis e outros reinos ucranianos e russos.

Desprezada pela historiografia judaica oficial, pois também desmente a ideia de que os judeus europeus do século XX eram descendentes dos hebreus da Terra Prometida, a história dos khazares dá a chave para entender a constituição étnica de boa parte dos judes europeus. Há vários documentos que atestam a importância desse reino para a formação das comunidades judaicas da Ucrânia, da Lituânia e da Polônia e para a formação dos ashkenazis 3 em geral. Mesmo o russo Simon Dubnov, um dos principais historiadores da História Judaica, reconheceu a importância desse reino e que ele era parte da “história do povo judeu”.

O mesmo fez Abraham Polak, historiador sionista que escreveu um livro dedicado ao tema, Khazária, publicado em 1951. Mas esse reconhecimento durou até a fundação de Israel. Depois disso, houve a necessidade de “adequar a história” aos postulados sionistas. Aí reside o problema: os ashkenazim formam a maioria das comunidades judaicas no mundo hoje e foram a base para a ascensão do sionismo. Era muito incômodo reconhecer a existência de um povo de origem distinta à dos hebreus da Terra Prometida e que tivesse um papel decisivo na formação das comunidades judaicas da Europa e dos ashkenazim em especial e no próprio movimento sionista.

Sand relata que, de 1951 até a edição de seu livro, nenhuma publicação em hebraico foi feita sobre os khazares, nem mesmo a reedição do livro de Polak. O fundamental para o establishment sionista era a necessidade de tirá-lo de cena, fazer com que esse reino de um povo convertido ao judaísmo fosse esquecido.

Para isso, o sionismo teve a ajuda do stalinismo. Na década de 1920, houve uma série de pesquisas sobre os khazares na União Soviética, mostrando as raízes judaicas desse reino e seu papel na formação da Rússia.

Nos anos 1930, Stalin, que controlava a pesquisa histórica e a censurava com mão de ferro, moldando-a de acordo a suas necessidades políticas, condenou essas pesquisas, pois queria negar a outras culturas que não a russa um papel de importância, e proibiu a publicação de materiais sobre esse reino e seu papel na origem da nação. Os historiadores tiveram de se autocriticar ou se silenciar.

Em 1976, o famoso escritor Arthur Koestler, ex-comunista e sionista militante, escreveu um livro sobre os khazares, A 13ª tribo. Esperava, com isso, negar a origem racial dos judeus e deixar sem argumento os antissemitas, ao demonstrar que os judeus não pertenciam a uma raça, e eram uma fusão de várias origens étnicas. Mas os sionistas não podiam tolerar tal desmentido a seu postulado do “povo eleito que retorna à sua pátria”. O embaixador de Israel na Grã-Bretanha tachou essa publicação de “uma ação antissemita subvencionada por palestinos”. A Organização Sionista Mundial cobriu o escritor de insultos e mobilizou professores como Zvi Ankori, que alegou que a tese era “prejudicial ao Estado de Israel”.

A versão oficial sionista era a de que a comunidade ashkenazim provinha dos hebreus através de um largo percurso: seria procedente da Alemanha que, por sua vez, viria da Itália, descendentes dos hebreus que haviam sido levados à capital do Império Romano na Idade Antiga.

Mas, como nota Sand, é difícil aceitar essa versão: todas as informações existentes comprovam ser minúscula a comunidade judaica alemã no início da Idade Média, supostamente originada dos hebreus. Como essa pequena comunidade poderia ser a origem dos judeus da Europa Oriental?

Os judeus da Europa na Idade Média, e até hoje, mesmo com o genocídio nazista, que atingiu fundamentalmente os ashkenazim, agrupam cerca de 75% a 80% de todos os judeus do mundo. A Europa Oriental, na chamada Terra do Iídiche 4, foi origem de uma série de movimentos culturais e artísticos, políticos e científicos, com a participação de judeus ashkenazim. O iídiche era o dialeto falado pelos judeus da Europa Oriental, mas o sionismo baniu essa língua e impôs o hebraico como língua oficial.

Uma pesquisa mais detalhada sobre os hábitos culturais da enorme comunidade judaica da Europa Oriental indica uma proximidade muito grande com os não judeus de seus países, sejam polacos, ucranianos, lituanos, romenos ou russos. O que indica ser muito mais provável que a origem da maioria dos askenazim seja a dos khazares convertidos, obviamente em combinação com as etnias da região. Mas não há como demonstrar que a origem de toda essa comunidade

da Europa Oriental venha dos hebreus.

Conclusão: a ironia da história

Como se sabe, para a ideologia sionista, a volta a Sião significava retomar uma terra que tinha uma população concreta, os palestinos. Por isso, era necessário justificar essa solução como natural, legítima. Essa foi a razão para criar o famoso slogan: “Uma terra sem povo para um povo sem terra”.

O mais provável é que os descendentes dos antigos judeus, habitantes da então Judeia, não sejam os que hoje reivindicam essa identidade de sionistas, mas sim os palestinos. Sand analisa a história das ocupações desse território desde o Império Romano e da destruição do Segundo Templo em Jerusalém. O Império Romano ocupou a Palestina desde esse momento e, com a divisão em dois impérios, um deles, o Império do Oriente ou Império Bizantino, manteve o controle da Palestina até o século VII. Esse império cristão era extremamente opressor contra as demais religiões. Já a ocupação pelo Império Muçulmano abriria a possibilidade para os crentes de outras religiões – em especial as monoteístas – aderissem e, inclusive, tivessem regalias em relação a impostos sobre os não crentes.

É muito plausível que uma boa parte dos “judaístas” tenha optado por aderir a essa nova religião monoteísta e mais integradora que a dos cristãos bizantinos.

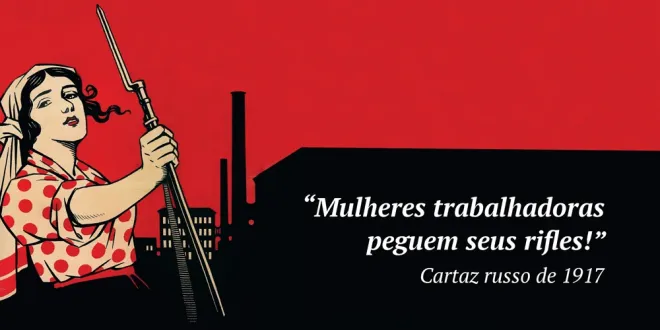

O mais incrível é que os primeiros sionistas que chegaram à Palestina no final do século XIX e início do século XX eram bem conscientes dessa possibilidade e, por isso, sonharam inclusive com a adesão dos camponeses locais, os felás, ao projeto sionista.

Israel Belkind, que emigrou em 1882, dizia que os palestinos deviam ser descendentes dos antigos judeus e que apenas a elite havia deixado a terra na época da revolta de Bar Kochba. Portanto, os sionistas deviam buscar trazê-los para o projeto do Estado judeu.

Borochov, fundador do Poalei Zion, origem da assim chamada esquerda sionista, afirmou em 1905:

«A população autóctone do país de Israel [Palestina, na sua fonte original] é mais próxima dos judeus por sua composição racial que qualquer outro povo e até mais que outros povos ‘semitas’. Pode-se levantar a hipótese muito plausível de que os felás do país de Israel sejam os descendentes diretos dos vestígios da implantação judaica em Canaã, com um leve complemento de sangue árabe, porque, como se sabe, os árabes, esses orgulhosos conquistadores, misturaram-se relativamente pouco com a massa dos povos que subjugaram nos diversos países» (apud Sand, p. 334).

Ben Gurion, discípulo de Borochov, fundador e primeiro chefe de governo de Israel, de 1948 até os anos 1960, escreveu em 1918 um livro em parceria com Ytzhak Ben Zvi, outro fundador e presidente de Israel, cujo título era Eretz Israel no passado e presente.

Nesse livro, dedicaram um capítulo à história dos felás, afirmando que «a origem dos felás não remonta aos conquistadores árabes que dominaram Israel e a Síria no século VII de nossa era. Os conquistadores não eliminaram a população de lavradores que ali encontraram. Expulsaram apenas os soberanos bizantinos estrangeiros. Não fizeram mal algum à população local. Os árabes não se preocupavam em fazer assentamentos. Os filhos dos árabes não praticavam mais a agricultura em seus locais de residência anteriores […]. Quando conquistavam novas terras, não procuravam novos terrenos para desenvolver uma classe de camponeses-colonos que, aliás, era quase inexistente entre eles. O que lhes interessava era de ordem política, religiosa e financeira: governar, difundir o Islã e arrecadar impostos” (apud Sand, p. 336).

Em 1967, o historiador Abraham Polak, fundador do Departamento de História da Universidade de Tel Aviv, quis estudar a “origem dos árabes autóctones” e escreveu um ensaio em que assumia

a possibilidade de que os palestinos fossem descendentes dos antigos judeus que habitavam a região e haviam sido integrados e convertidos ao longo de séculos, ainda mais numa região de passagem como era esse território situado entre o rio Jordão e o mar, onde várias populações se misturaram a seus conquistadores, vizinhos ou súditos. Mas Polak trabalhava com a hipótese de que os judeus do passado, em sua maior parte, converteram-se à religião muçulmana, e que uma continuidade demográfica teria sido mantida da Antiguidade aos dias de hoje.

Polak quis fazer uma pesquisa para averiguar essa hipótese, mas não conseguiu nenhum apoio na universidade, pois sua pesquisa contrariava frontalmente a tese sionista. Se fosse provado que, em grande parte, os palestinos eram os verdadeiros descendentes dos “judaístas”, dos hebreus, todo o edifício sionista cairia por terra.

Ou seja, existe uma hipótese levantada, até mesmo pelos primeiros sionistas, de que os palestinos podem ser os descendentes dos judeus de dois mil anos atrás. E a proibição a que essa hipótese seja investigada só se explica porque, caso fosse comprovada, se confirmaria uma ironia da história: que os sionistas não somente não têm a descendência que apregoam desses habitantes, mas também que eles teriam invadido a Palestina para expulsar os verdadeiros descendentes dos hebreus.

Convidamos nossos leitores a ler o livro de Sand, aprofundar o estudo sobre os mitos e conhecer melhor esses fatos demolidores das teses sionistas.

Notas

- Segundo o Velho Testamento, após um período de luta para constituir uma nação, os hebreus derrotaram vários inimigos.Tiveram como líderes os juízes (entre eles, Sansão, Samuel) e fundaram um reino único, o qual teve três reis, Saul, David e Salomão. Davi é conhecido pela fábula da luta contra o gigante Golias. Segundo esse relato bíblico, o rei Salomão construiu um templo suntuoso, que ficou conhecido como Primeiro Templo, que teria durado até o século VI a.C., pois teria sido destruído após sucessivas invasões de egípcios, assírios e, finalmente, seria arrasado pelos babilônios. Após a derrota dos babilônios pelos persas, o imperador Ciro da Pérsia permitiu o retorno de um grupo de hebreus, liderados por Esdras, um sacerdote, e Neemias, um nobre, que foram autorizados a reconstituir uma comunidade judaica e, em seguida, construíram um templo em Jerusalém, que ficou conhecido como o Segundo Templo. ↩︎

- Esdras era um sacerdote judeu que vivia na Babilônia e, autorizado pelo imperador persa, levou um grupo de fiéis para instalar uma comunidade judaica em Canaã. Com a ajuda de Neemias, um nobre, construíram um templo em Jerusalém, chamado de Segundo Templo. (J. W.) ↩︎

- Os judeus da era moderna dividem-se, em geral, entre os ashkenazim e os sefaradim. Os primeiros eram os judeus que habitaram a Europa Oriental e deram origem a comunidades judaicas numerosas no resto do mundo, como na América do Norte e na América Latina. Sua maior concentração até a Segunda Guerra Mundial era nos países da Europa Oriental, em particular nos de maioria eslava, como Polônia, Ucrânia e também na Lituânia, Hungria e Romênia. Os Ashkenazis desenvolveram uma cultura rica, com seu próprio dialeto: o iídiche. Os sefaradis são os judeus originários da Ásia, que se estabeleceram na Espanha e tinham um dialeto e uma cultura próprias, diferentes das dos ashkenazis. ↩︎

- O iídiche era o dialeto falado pelos judeus da Europa Oriental, onde se desenvolveu toda uma rica cultura, com sua literatura, música, etc., com autores como Scholem Aleichem. Com o advento do sionismo, ela foi relegada a segundo plano. O sionismo negou esse patrimônio cultural, alegando que “era o idioma da diáspora”. Os sionistas recriaram o hebraico, que era um idioma usado somente em orações, e o impuseram como o idioma oficial em Israel. ↩︎

Publicado em março de 2015, na revista Marxismo Vivo N. 5.